今年夏天,暑期三下鄉社會實踐闖進了我的大學生活,為我的大學生活增添了濃墨重彩的一筆。我十分有幸能夠跟隨曲阜師范大學翻譯學院“踏紅色足跡,尋沂蒙記憶”實踐隊來到山東省臨沂市沂南縣常山莊沂蒙紅嫂紀念館開展暑期三下鄉實踐活動。

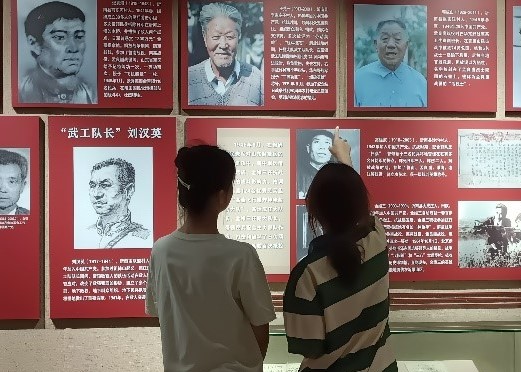

我們分別參觀了紅色沂蒙山展室、紅嫂原型明德英展室、沂蒙母親王換于展室、沂蒙紅嫂群體展室、擁軍支前體驗館等展室,真切感受沂蒙人民踴躍支前、無私奉獻的偉大精神。一張張珍貴的歷史照片、一個個感人的革命事跡、一座座無名的先烈墓碑、一件件珍藏的革命舊物,仿佛把我們帶回到那個戰火紛飛的年代,條件之艱苦、戰爭之殘酷,讓我更加深切地體會到今天幸福生活的來之不易。“最后一口飯作軍糧,最后一塊布作軍裝,最后一個兒子送戰場”這是令我感觸最深的一句話,紅嫂明德英沖破封建思想的束縛,用乳汁救治傷員;李桂芳等婦女用身體當橋墩,用門板當橋面,為解放軍戰士架起一座“火線橋”;王換于戰時辦起托兒所,悉心照料革命后代……一個個無私大愛的事例無一不體現出軍民魚水情深。前方打勝仗,人民是保障。戰爭年代,沂蒙人民一切為了前線,全力、全面、全程支前。前線需要什么,沂蒙人民就提供什么;部隊打到哪里,沂蒙人民就支援到哪里,在人民戰爭史上留下了光輝的一頁。正是這種人民堅定地跟黨走,愛黨愛軍、開拓奮進、艱苦創業、無私奉獻的沂蒙精神,最終使中國共產黨取得了戰爭的勝利,兵民是勝利之本。文化是一個民族生存發展最持久、最深沉的力量。沂蒙精神作為紅色文化形式在革命年代形成,在社會主義革命、建設和改革時期得以傳承和發揚,在新時代,我們要繼續做好紅色傳人,將“黨群同心,軍民情深,水乳交融,生死與共”的沂蒙精神繼續發揚光大,為民族復興持續注入強大的精神動力。

沂蒙精神不會因歲月流逝而褪色,不會因時代變遷而黯淡。如今戰爭已離我們遠去,但沂蒙精神已經深深植入我的心里,同時以沂蒙精神為鏡,反思當前我們存在著多大的差距,謀劃下一步將作怎樣的努力。歷史和現實已經清楚地告訴我們,無論是在艱苦的革命戰爭年代,還是在社會主義現代化建設時期,都必須始終以廣大人民群眾的根本利益作為行為選擇的出發點和歸宿。一個代表著最廣大人民根本利益,始終與人民站在一起、想在一起、干在一起的政黨必然會受到人民的信賴、愛戴和擁護。戰爭的勝利、當前的幸福生活是無數個革命先烈沖鋒陷陣和廣大人民無私支前換來的,在當前相對和平時期,我們新時代青年當飲水思源,不忘初心,同時我們也感受到了新時期沂蒙人民艱苦奮斗、堅韌不拔、永不服輸奔向美好生活的勁頭。這種勁頭恰恰是來源于對沂蒙精神的傳承和發揚。

“知之愈明,則行之愈篤”。沂蒙精神催人奮進,通過此次社會實踐,實踐隊員們備受震撼,決心要刻苦學習專業知識,服務人民、奉獻社會,做好新時代沂蒙精神的踐行者,讓沂蒙精神在新時代綻放新光彩。