“革命先烈的豐功偉績,猶如一座座燈塔,指引著我們不斷前行。”自7月以來,四川農業大學校團委學生融媒體中心“青足跡”尋訪社會實踐團隊(以下簡稱“青足跡”社會實踐團隊)成員紛紛回歸家鄉,開展了一系列紅色文化實地調研活動,結合推文宣傳、IP制作、視頻拍攝、音頻介紹等新媒體運營技術助力紅色革命精神傳承,發展對新媒體時代下文化傳播方式的創新探索,推動對紅色文化重要性的深刻認識。

發揮融媒體優勢,創新紅色文化傳播

充分發揮新媒體渠道傳播紅色文化。在信息化時代背景下,“青足跡”社會實踐團隊成員意識到紅色文化的傳播需要與時俱進,利用視頻宣傳、IP制作等新媒體運營技術,將紅色故事以更加生動、直觀的方式呈現給公眾。通過制作精美的短視頻,講述革命先烈的事跡,“青足跡”社會實踐團隊成員在社交媒體上引發了廣泛關注和熱烈討論。這些視頻不僅在校園內傳播,也吸引了更多年輕人的目光,激發了他們對紅色文化的興趣和尊重。

此外,“青足跡”社會實踐團隊通過設計一系列紅色文化IP,將革命歷史與現代審美相結合,創作出既有教育意義又具觀賞性的文創產品。這些IP不僅在線上受到追捧,線下也通過展覽、講座等形式,讓更多人接觸到紅色文化,感受到其深厚的歷史底蘊和時代價值。

共憶崢嶸歲月,傳承紅色精神

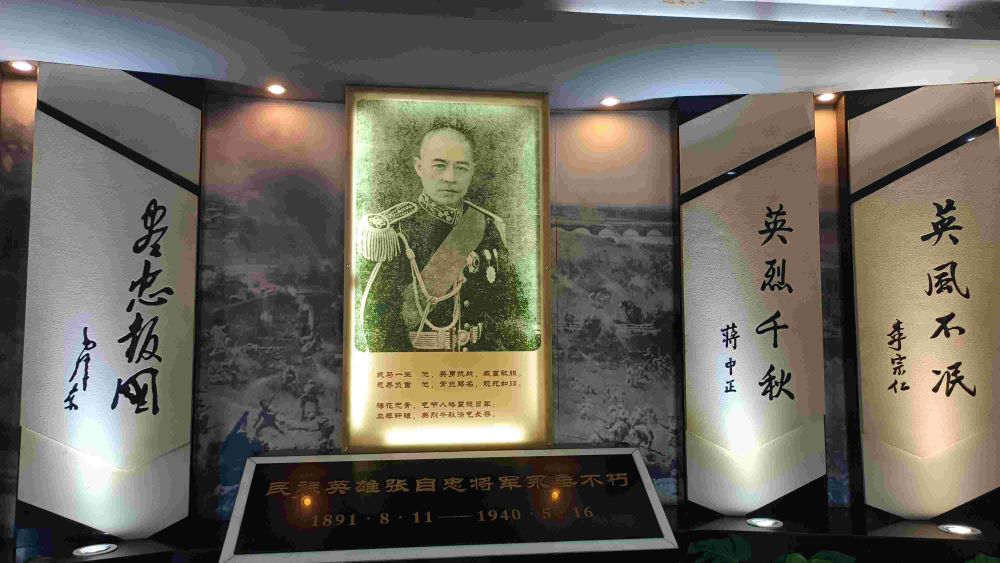

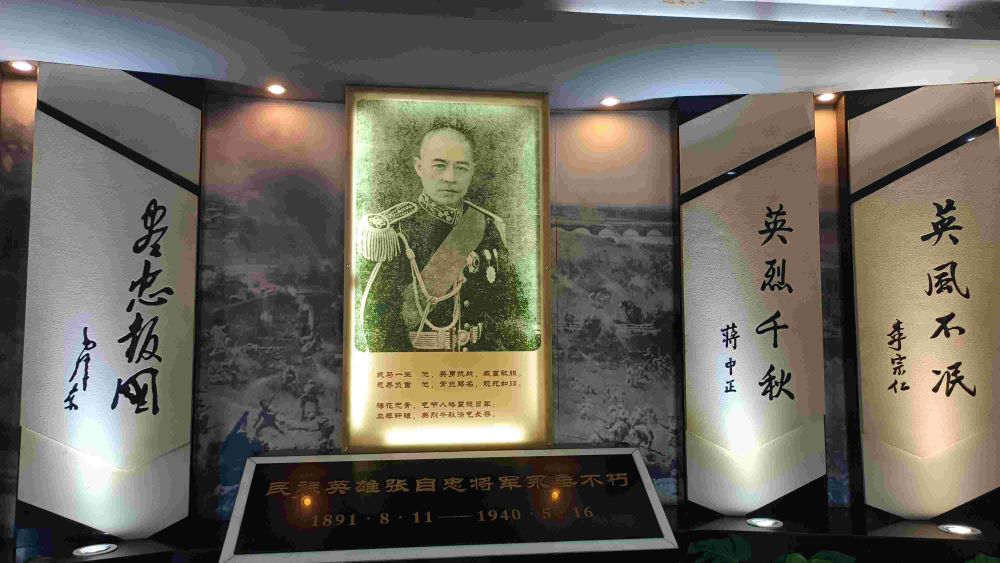

艱苦奮斗的精神品格是紅色文化的鮮明底色。“天行健,君子以自強不息”。實踐過程中,因本次活動團隊成員多達90人,調研文化范圍廣,所涉及文化類型特點也各有不同。線下調研過程中,在重慶市北碚區的張自忠烈士陵園,“青足跡”社會實踐團隊成員伍彥熹深入了解了抗戰英雄張自忠的英勇事跡。

抗日戰爭爆發后,張自忠任第59軍軍長等職,屢立戰功。1940年棗宜會戰,張自忠率部渡河作戰,奮勇殺敵。5月16日,所部被數倍日軍包圍,張自忠身中數彈仍堅持指揮,最終壯烈犧牲,年僅49歲。張自忠將軍在抗日戰爭中表現出的堅定信念和無畏犧牲,成為了中國人民抗擊外侮的象征。他的遺體安葬于此,不僅是對其個人的紀念,更是對那段艱苦歲月的銘記。

圖為張自忠烈士陵園張自忠像。四川農業大學校團委學生融媒體中心“青足跡”尋訪社會實踐團隊 伍彥熹 攝

圖為張自忠將軍墓。四川農業大學校團委學生融媒體中心“青足跡”尋訪社會實踐團隊 伍彥熹 攝

張自忠烈士陵園成為了“青足跡”社會實踐團隊成員心中的圣地,他們在這里感受到了歷史的厚重,體會到了英雄的精神。通過實地調研,“青足跡”社會實踐團隊成員更加深刻地理解了“勿忘國恥,銘記歷史,銘記英雄”的含義,也更加堅定了傳承和弘揚紅色文化與精神的決心。

圖為張自忠烈士陵園入口。四川農業大學校團委學生融媒體中心“青足跡”尋訪社會實踐團隊 伍彥熹 攝

傳承紅色文化,筑牢前進之魂

通過這次“青足跡”尋訪社會實踐活動,四川農業大學的學子們不僅在實踐中增長了知識,更在心靈上得到了洗禮。他們深刻認識到,紅色文化是中華民族的寶貴財富,是激勵我們前行的強大力量。在未來的日子里,他們將秉承前人遺志,奮發圖強,為國為民付出自己的力量,將紅色精神代代相傳,為實現中華民族偉大復興的中國夢貢獻青春力量。

(通訊員 謝馥西)